自2013年,同濟大學定點幫扶國家扶貧攻堅重點縣——云南省大理白族自治州云龍縣,立足于同濟大學“城鄉規劃”雙一流學科的優質資源,結合云龍縣脫貧工作實際需求,展開了系列工作。同濟大學一開始便確立了以城鄉規劃編制、新農村建設為重點的幫扶工作總體思路。我院集中“城鄉規劃”學科專家力量,六年來多次遠赴云龍實地調研匯報和開展設計服務工作。

2019年2月20-23日,應我院和同濟規劃院邀請,中國城市規劃學會鄉村規劃與建設學術委員會(以下簡稱“鄉村委”)專家組專程赴同濟大學定點扶貧的云南省大理白族自治州云龍縣考察扶貧工作。

不走集中化的城鎮化道路 為全縣脫貧攻堅指明方向

2013年暑期,規劃扶貧的首期項目——《云龍縣縣城總體規劃》及《漕澗鎮總體規劃》展開。由同濟大學建筑與城市規劃學院副院長、同濟規劃院副院長、中國城市規劃學會鄉村規劃與建設學術委員會主任委員張尚武教授帶領的項目團隊,在兩周時間里,深入到云龍的城鎮鄉村,分別開展了用地踏勘、村莊調研、會議座談、專家訪談、問卷調查等一系列現場考察工作,還對縣城周邊特色村落進行了專項調研。

經過項目組認真調研和分析,對于云龍的發展有了初步的思路。 張尚武教授指出:“鑒于云龍縣自身的地理形態和自然環境,我們認為云龍縣不適宜走‘以工業化帶動城鎮化、人口向城鎮規模化集中’的傳統城鎮化道路。云龍需要依托自身特有的自然條件、歷史和人文資源,保護并挖掘具有地域性和獨特性資源的價值,探索適合自身發展特點的城鎮化道路和城鄉統籌的地方策略。”

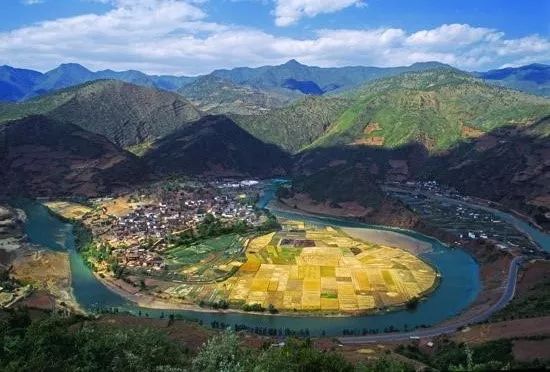

云龍縣地處大理州最西部,縣域總面積約4400平方公里,其中98.4%為山地,縣域被大山大川分割為沘江河谷、瀾滄江河谷、怒江河谷三大河谷地區,村莊沿河谷分布特征突出。總人口僅有約20萬,地廣人稀、山高水深。云龍縣城為山地城鎮,僅有約2平方公里、1萬多人口,不宜發展大規模工業,而應依托交通區位和獨特的文化景觀資源建設成為“縣域的綜合服務中心”。漕澗鎮地處縣域西部壩子,用地條件較為充足,產業基礎較好,可以適當發展第二產業,成為縣域的產業中心。基于此判斷,項目組認為云龍應該采取扁平化、開放性的“城鎮村”布局,重點建設縣城、漕澗、功果橋一主二副中心,著力做好“縣城+周圍特色村莊”、“縣城+周邊鎮”的“城鄉組合發展”和“城鎮組合發展”大文章。

在中心城區空間布局方面,規劃提出“一軸、兩翼、多組團”的發展模式。“一軸”即是順應其帶狀山川河谷地形,沿沘江、獅尾河形成“縣城空間發展軸”。“兩翼”指東、西兩翼,分別是牛舌坪、天池兩處旅游服務區。多組團分別是“杏林組團、果北組團、果郎組團、太極組團、老城組團、獅尾河組團、和平組團”,塑造各具功能、具有旅游休閑特色的中心城區多組團空間。

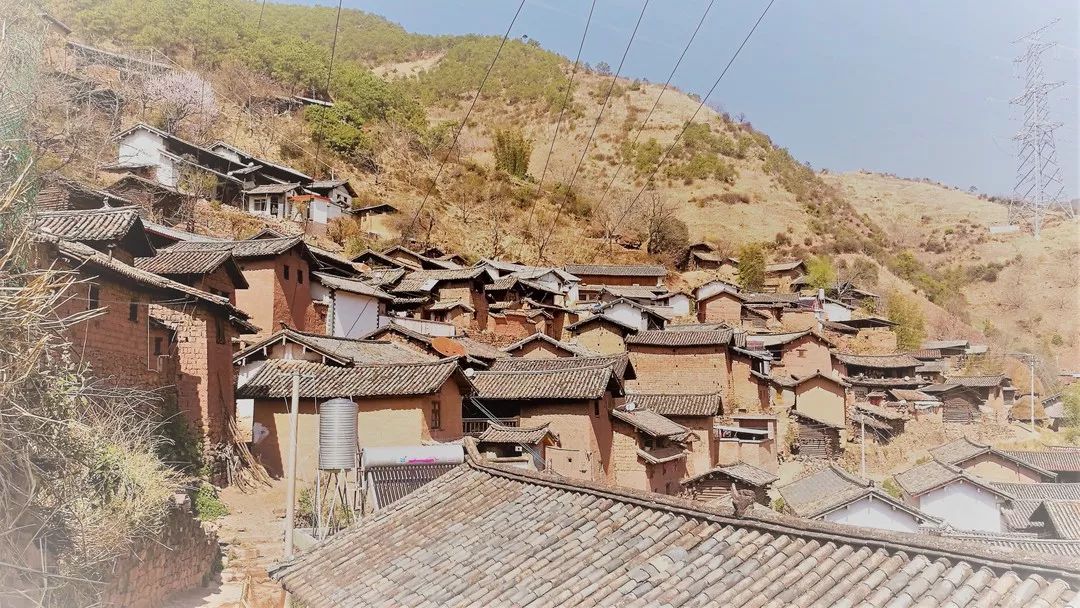

“城與鄉”如何融合發展?在云龍縣城周邊,有和平、杏林、太極等多個具有生態和傳統保護價值的古村落,這些特色村落也被納入縣城范圍統籌規劃,實現一體化管理,讓它們能夠近距離享受到縣城的基礎設施和公共服務。

“城與鎮”如何相融發展?西邊的寶豐、東邊的關坪相距不遠,兩地被納入“縣城聯合發展區”,可承擔縣城的加工、物流等一部分產業職能,成為云龍縣的核心發展區域。

同濟大學師生結合總體規劃和鄉村規劃教學環節

聚焦云龍鄉村地區發展問題

云龍縣-同濟大學校地合作交流座談會

規劃充分發揮了同濟規劃院產學研一體化的優勢,作為同濟大學規劃系課程設計的組成部分,本科生和研究生團隊對云龍縣城總體規劃若干重大專題及和平村、太極村等村莊作了概念性規劃設計。在此過程中,也幫助學生充分了解了云龍的貧困現實,增強了職業責任感。

在云龍縣縣城總體規劃的引領下,云龍縣政府改變過去平均化的投資做法,著眼于長遠,將有限的資金和資源用于具有戰略意義的地區和項目。重點發展了縣城和漕澗鎮,加大了對當地生態資源及文化遺產的保護力度,有重點地加強了村鎮基礎設施和公共服務設施建設,為實現鄉村振興、扶貧攻堅打下了堅實基礎。

多規合一專項落實 助推云龍城鄉建設高質量發展

扶貧靠“合力”,一張藍圖干到底。為了消除各部門規劃的不一致,2016年起,同濟規劃院為云龍縣編制了《多規合一》,這是對城市總體規劃的再一次提升。該規劃推動形成扶貧建設項目庫和部門協同聯審機制,大大加快了精準扶貧項目落地時間,為打贏扶貧攻堅戰提供了強有力的機制保障。

為更好發揮云龍縣城的服務核心功能,打造特色魅力小城,作為同濟大學第二輪規劃扶貧的重頭戲,同濟規劃院2016年6月起,又著手為云龍編制了一系列“專項規劃”,包括《云龍縣城控制性詳細規劃》《縣城地下綜合管廊規劃》《縣城建筑立面整治規劃》《縣城色彩專項規劃》《縣城生態廊道專項規劃》《縣城景觀照明專項規劃》《縣城人防專項規劃》《縣城抗震防災專項規劃》等10個專項的規劃工作,這些規劃從環境整治、面貌提升、規劃管理、生態保護、基礎設施等方面進一步將云龍縣城的總體規劃具體化、可操作化。正是在這些規劃的指導下,云龍縣一中、縣醫院、游客服務中心、規劃展示館、綜合環境整治等一大批項目陸續籌備及啟動建設,有效增強了云龍縣城的服務能級,帶動了縣城周邊鄉村的發展。

要致富,先修路。2016年11月,大理-漾濞-蘭坪段高速公路開工,將云龍縣段包含在內,圓了云龍多年的“高速夢”。這一切得益于《云龍縣縣城總體規劃》中對云龍縣對外交通的分析與研究,重新規劃了高速公路線形,尤其縣城段的高速公路選線進行了認真的分析,確定了隧道、高速出入口位置。交通部規劃研究院設計所據此快速編制了《云龍縣十三五交通綜合規劃》《云龍縣2030年綜合交通規劃》,加快了該項目的立項審批及后續設計工作。

脫貧著力點 探索云龍全域旅游新模式

要讓云龍盡快脫貧致富,發展旅游產業是第一選擇。然而長期以來,云龍的旅游資源缺乏系統性的謀劃,旅游產品缺乏整體策劃。2016年,云南省提出三年行動計劃,發展全域旅游。為幫助云龍找準旅游發力點,2017年7月,同濟規劃院開展了《云龍縣全域旅游規劃》編制工作。2018年9月,該規劃通過了大理州旅游委組織的專家評審。

全域旅游規劃為云龍明確了全面保護,精明發展的基本思路。通過對云龍縣當地自然資源、人文資源分類梳理、分析,對其生態、旅游價值及其未來開發潛力進行評價。規劃團隊凝練出云龍旅游的兩大核心價值,分別是自然山水與鄉土人文相融合的生態人文價值、促進中華民族大交流的鹽馬古道價值。在核心價值的引領下,確定云龍全域旅游總體定位為太極生態人文休閑區、鹽馬古道文化旅游目的地。

依托云龍旅游資源,以總體定位為指導,結合資源分級評價,規劃打造“一大核心引擎、五大重點打造、N點全域支撐”的旅游產品體系。其中,“太極福地·千古鹽幫”將天然太極、諾鄧古村、天池等縣城周邊重要景點資源整合,形成全域旅游發展的核心;重點打造的“千年鹽馬古道” 國家歷史步道則在“一帶一路”建設背景下,重塑鹽文化交流歷史,開啟尋味鹽文化之旅。規劃遠期引入吹吹腔藝術表演、漕澗抗戰教育基地、師里河田園風光等N個支撐項目,結合全時全季的活動產品策劃、構建全域“旅游+”的產業體系,探索青山綠水向金山銀山轉化的云龍模式。

此外,規劃通過城鎮村職能的引導,主客共享的服務設施打造,以及營銷、管理機制的創新,帶動全民參與,共建共贏,實現全域旅游帶動下的精準扶貧,對云龍全域旅游健康發展進行全方位支撐。

四天連軸轉 正月里滇西山區的專家身影

2019年2月20-23日,“鄉村委”專家組專程赴云龍縣考察調研扶貧工作,積極建言獻策。

專家組成員包括鄉村委顧問、同濟大學建筑與城市規劃學院李京生教授,鄉村委委員、浙江大學王竹教授,浙江大學王玲教授,鄉村委委員、貴州師范大學但文紅教授,鄉村委秘書長、同濟大學建筑與城市規劃學院欒峰副教授。專家組成員多年來堅持在一線從事鄉村發展和鄉村規劃與建設等工作,擁有豐富的實踐經驗,并且在理論方法上也頗有建樹。上海同濟城市規劃設計研究院有限公司城市開發規劃分院葛凡華和周于杰兩位規劃師全程陪同。

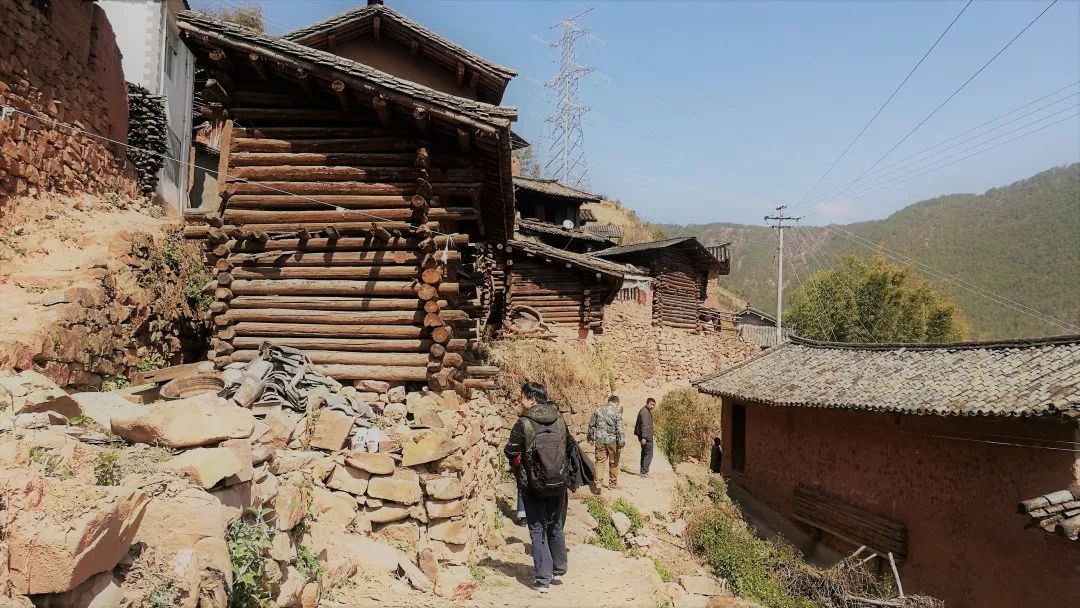

專家組于2019年2月20日晚抵達云龍縣,并于第二天清晨出發赴永安村部分村組進行重點考察。永安村地處縣城北側12公里處,隸屬諾鄧鎮,是縣深度貧困村之一,全村面積35.74平方公里,下轄21個村民小組共850戶2291人,現有建檔立卡貧戶128戶517人。

2月21日,專家組重點考察了村委、麥子登自然村和諾鄧古村等地,并分別與縣委縣政府及諾鄧鎮、永安村有關部門進行了3次座談會,邀請干部和村民一同參與,工作直至深夜。

2月22日,專家組繼續考察了云安、舊宅、大村(上村和下村)等自然村,以及寶豐古鎮。兩天考察里,專家組深入村組和部分村民家中進行實地考察,并與部分村民現場溝通了解情況。

通過多個層面的考察了解,以及對擬重點建設項目的現場調研,專家組與縣、鎮有關部門及村委重點從特色資源開發、鄉村經濟發展、扶貧攻堅達標、重點項目優化提升等方面進行了討論,并就下階段的工作思路提出了建議。對于經討論并具有共識的建議,上海同濟城市規劃設計研究院有限公司也將進一步深化相關研究,以期更好地推動相關工作。

后記

同濟大學“規劃引領,繪就美麗鄉村新藍圖”項目獲教育部第三屆直屬高校精準扶貧精準脫貧十大典型項目“十佳”之一。

上海同濟城市規劃設計研究院獲國務院扶貧工作領導小組頒發的“全國扶貧優秀集體”稱號。

《云龍縣縣城總體規劃》獲得2017年云南省優秀規劃設計二等獎、全國優秀規劃設計三等獎。